Vanités

Il y a du chinois chez Brandon ; de ce peintre chinois qui disait : « avant de peindre un bambou, laisse-le d’abord pousser en toi-même ». Bambou ou salade, quelle différence ?

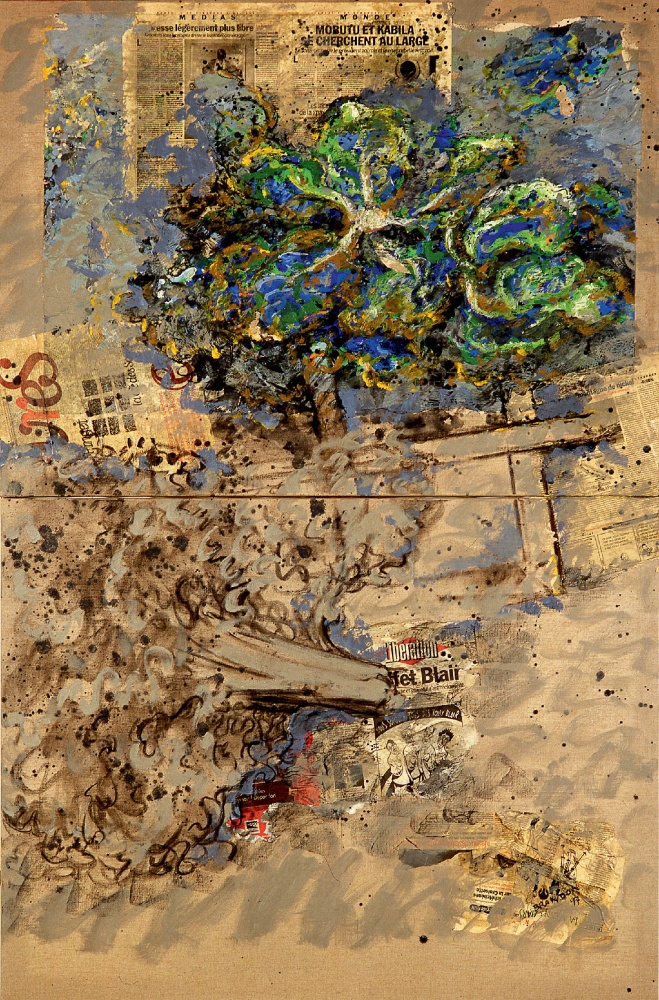

Il aura fallu la mort du Père, puis la fermentation de l’imaginaire, travail de deuil du peintre-fils jusqu’à pressentir l’asticot et pousser le pissenlit…, pour faire éclore cette série des « Salades ». Sur la toile souvent brute, marouflée en partie par les déchirures comme des débris de l’actualité d’un jour, un autre jour passé, dépassé, d’humbles salades dressent leurs arabesques obstinées. Rien que du périssable pour tracer comme en passant, d’un revers de pinceau, l’histoire de l’humanité, et en filigrane, celle de la peinture. Eh oui, car sous la vanité des choses, ne subsiste que la peinture. Toute la jeunesse, la genèse même des couleurs, des lignes, de ce combat microscopique mais permanent du FAIRE au sens grec, où faire se dit « poien ». Mot qui n’eut pour descendant que « poésie ». Donc faire, c’est à dire transposer. Et pour ce faire-là, tout fait ventre, même la salade.

Chaque époque, chaque pays a ses mots pour désigner ce qu’en France on nomme « nature morte », ou, s’il y a une mouche (cherchez la mouche) ou une épluchure de citron, « Vanité ». Les flamands appelaient « nature immobile » ces œuvres dont la fonction – ou la définition – est de faire méditer sur le sens de la vie. Davantage de sérénité, moins de résignation aussi, chez les japonais dont le mot, pour ces peintures de l’éphémère, se dit UKIYO-E et signifie à la fois « la peinture du temps qui passe » et « ce monde de misère dont on se lasse ». Ces arrangements avec le réel en voie de désagrégation ne datent pas d’hier. Trois siècles avant J-C., une mosaïque représentant une « chambre balayée » (c’est son nom) met en exergue arêtes de poissons, fleurs fanées, coquilles d’escargot. Les restes, quoi ! Ce qui se consomme est toujours ce qui consume celui qu’on n’appelle plus que le consommateur !

Mais le peintre, ce mateur, est là qui veille en ronchonnant, ou le contraire, et s’empare de ces objets du rebut, de cette nature qui fait mine de mourir. Et d’un coup de brosse, s’insinue dans la brèche entre le réel et la vie : la fêlure de l’art.

Le réel n’est pas transparent, plutôt un cumul d’énigmes, aussi opaque qu’insaisissable. Et finalement l’imagination est assez limitée… Heureusement que ce grand délirant d’artiste tente et ose une version, une interprétation, une représentation du réel. « Représenter » n’est-ce pas un des mots en vigueur pour définir la peinture ? Quelle ambiguïté tout de même ! Si « présenter » suscite déjà un écart par rapport au réel, alors re-présenter ? Et dire qu’il y en a encore pour croire que la peinture n’est pas toujours abstraite !

« Je hais la nature, clame, rageur, Brandon, le normand, et ces plantes qui nous boufferont tous… » Pourtant, des « Vaches » au « Potager » en passant par le récent « Jardin de ma mère » pour arriver aux « Salades » du jour… Il y a des haines moins fécondes !

Mêmes fanées, flétries, pourries, ses salades n’en finissent pas de revivre, renaître, repousser… Du pinceau ? et jusque dans l’atelier. Alors voyez sur la toile ! C’est de l’humus en mouvement. On dirait la vie qui se venge. Nature morte ? Oh, non ! Multiple, vivante, grouillante, à tous les stades de la décomposition. Alors, oui, effectivement : Vanités, ces œuvres qui invitent à méditer sur la vie, la mort, le parcours… La durée, celle des salades comme celle des journaux, par leur brièveté même, fait le trajet de l’existence en si peu de temps qu’elles nous convient à y assister en direct. Assister une salade dans sa tâche d’incessante renaissance ? Jusqu’où ce diable de Brandon pousse-t-il la fraternité ? Jusqu’au végétal inclus.

Il faut reconnaître qu’à ce stade, c’est davantage à une explosion de vie en miniature qu’il nous convoque, qu’à la mort quotidienne de la lumière du jour. Un concentré de printemps, un jaillissement de nature en abrégé ! C’est toujours la même chose avec Brandon, ça déborde. Éternel potache, assidu de l’école buissonnière, il ne peut s’empêcher de déborder. Du cadre, du sujet, des normes, des modes, de l’époque, d’où on l’attend. Cet ours tendre est un rebelle. Oh, mais pas méchant, ni pour la ramener, ou par anticonformisme. Non, juste parce que c’est par là qu’il doit aller. « Pour aller où tu ne sais pas, tu dois aller par où tu ne sais pas ». (St Jean de la Croix)

Et on le suit parce qu’il rigole vraiment, joyeusement. Il peste et jubile à la fois, il se marre ! Oui, et de ce

rire-là, même sa peinture témoigne ! La vie, la mort…, bof, ça passe ! On ne va pas en faire une salade !!!

Il serait tentant de conclure ici : Brandon m’a demandé de faire court. Oui, mais j’ai envie de dire merci.

Merci pour la couleur, la lumière, la musique, la légèreté de la matière comme si la terre n’était qu’un mélange d’air et d’eau… Comme si ça pouvait ne pas peser, cette histoire-là !

Merci de ramener le monde à ses dimensions de sourire, de tendresse, de « pas grave, ça passera… »

Merci de renvoyer les nouvelles du jour à hier, à demain, au dérisoire futile de l’indignation passagère. Merci pour ces lumineuses arborescences. Puisqu’on peut aussi bien appeler ainsi les traits que décline la geste du peintre tels les gribouillis de l’enfance, les lacis des neurones en synapse, le tracé du sang qui irrigue les cœurs, ou encore ces lignes suspendues dans l’espace de la danse. Brandon, à travers son foisonnement de lumière, de couleurs, de déchirures d’ombres, fait jaillir quelque chose comme la seconde exacte du printemps. La minute même où le bourgeon explose. La vie, la folie et la démesure réglées de ces microscopiques bombes atomiques. Puisque après ces explosions simultanées, et multipliées à l’infini des prairies et des forêts, tout a changé, rien ne sera jamais plus pareil. C’est le printemps !

Le printemps ne dure pas. La vie non plus ! Et alors ? La mort non plus ne dure pas. Regardez ces salades. Aucune n’est parvenue à mourir, ni à pourrir vraiment. Sans cesse à repousser. Plus fort que tout, plus fort que la mort. Et que Brandon. Dépassé, l’artiste par ce grouillement de vie. D’une autre vie, celle qui change comme la lumière à chaque instant.

À la course contre la montre, la mort, le périssable, la vanité des choses, c’est toujours l’artiste qui gagne. Non. L’art plutôt. Que reste-t-il de ces nouvelles si importantes, quinze jours, six mois, un an après ? Sitôt lue, sitôt défraîchie, la feuille où s’étale l’actualité. Tout juste bonne à recueillir les épluchures, les fanes de salades… La seule chose sûre, la seule qui dure, entre le bois des châssis et le tissé des toiles, c’est la couleur, la vibration de l’ombre que sertit la lumière, l’aérienne démesure folle quoique piquée au réel des teintes ivres d’elles-mêmes, surgies, liquides comme le sang de cet organisme, ô combien terrestre, nommé Brandon. Eh oui ! Seul le trait qui anime ces choses si vaines a quelque espérance de durée. Seule l’œuvre tient comme on résiste. « Comme l’espérance est violente… » ! Quand tout le reste passe, fane, s’efface… « Comme l’espérance est violente… » (Apollinaire)

Sophie Chauveau