Ça ira bien avec les doubles-rideaux

II ne faut jamais interroger une personne songeant à acheter un tableau sur ce qu’est, à ses yeux, la fonction de l’art : elle pourrait fort bien vous en donner une. Inutile alors de discuter et d’évoquer les meilleurs auteurs (« Pour autant que les œuvres d’art annoncent une fonction sociale, écrit par exemple Adorno, c’est une absence de fonction »), car l’opinion de l’amateur est sans appel. Innombrables sont les peintres qui ont dû entendre sans broncher le visiteur de l’atelier ou de la galerie leur demander « quelque chose qui aille bien avec les rideaux du salon ». L’opinion de la majorité des « amateurs », c’est que l’art a d’abord une fonction décorative ; le reste les intéresse assez peu. Frédéric Brandon a dû rencontrer quelques spécimens de cette sorte, mais il l’a sans doute un peu cherché : n’est ce pas lui qui fit récemment un éloge remarqué de la peinture de chevalet ? (« Vive la peinture de chevalet », titre d’une exposition). C’était prendre des risques : ce mode d’expression n’a-t-il pas été pratiquement inventé pour l’ornement des intérieurs bourgeois : hollandais du xviie, français du xixe, tous abondamment pourvus en tentures et tapisseries avec lesquelles il fallait bien que s’accommodassent les tableaux ?

Bien sûr, on a raison de s’émerveiller aujourd’hui en constatant que beaucoup de chefs-d’œuvre ont été réalisés de la sorte, à l’intention de commanditaires généralement incapables de les goûter. Chardin lui-même n’acceptait-il pas la décoration de simples dessus-de-portes dont les sujets et les dominantes lui étaient imposés ?

Frédéric Brandon n’ignore naturellement pas tout cela, mais son propos est ailleurs : ce n’est pas d’un point de vue d’amateur, même contemporain et éclairé, qu’il nous entretient, mais du seul point de vue qui lui importe : celui du peintre. Cela change bien des choses. Il ne faut voir nulle agressivité dans cette série dédiée aux propriétaires de rideaux. Il est clair que les peintres ont eu le temps de s’habituer, depuis quelques siècles, à ce que leurs oeuvres ne soient presque jamais envisagées correctement par ceux qui les payent (avez-vous remarqué que pour un peintre, l’opinion d’un autre peintre est infiniment plus importante que celle de n’importe quel non-artiste ?).

Il me semble que Frédéric Brandon adresse un signe de complicité à ses frères les peintres, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui qui ont, un jour ou l’autre, vu partir une toile à dominante jaune simplement parce que les murs de la salle à manger de l’amateur tiraient sur le citron.

Mais au-delà de ce signe, il y a l’œuvre de Brandon qui franchit un nouveau pas. À sa manière, qui est décidément non violente, Brandon poursuit son cheminement à la rencontre du plaisir de l’art, dont on sait qu’il a partie liée avec les forces de dissolution de tout ordre institué. Je veux dire l’ordre culturel dominant, sans doute, mais surtout aussi le code que toute peinture commence par se donner avant de chercher à le subvertir.

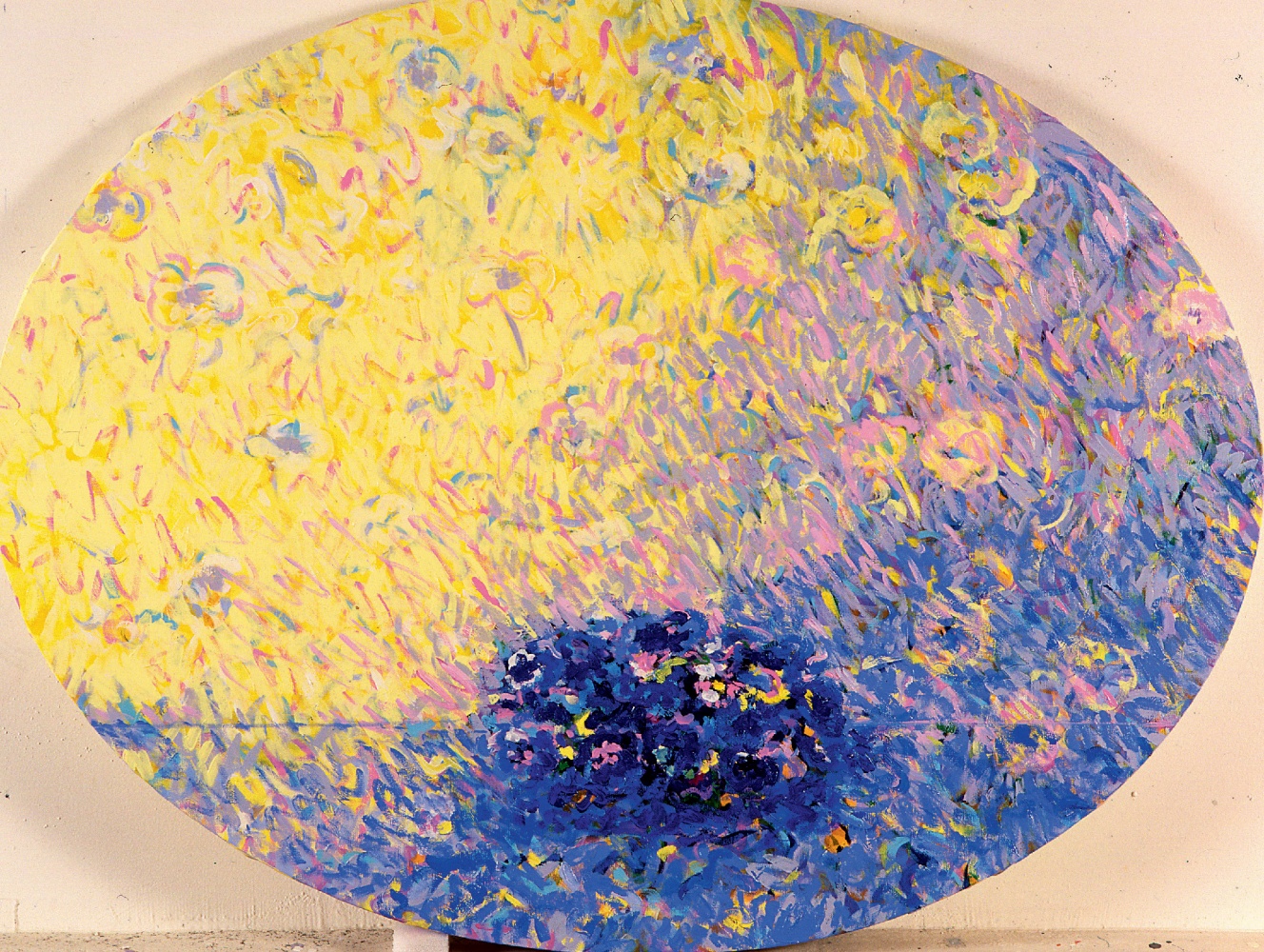

Car c’est bien à sa propre histoire picturale que Frédéric Brandon ne craint pas de s’attaquer, une fois de plus. Soit un thème archi-traditionnel : le bouquet (il y a eu, en d’autres temps chez Brandon, les paysages ou les nus). Le peintre en tire des effets nouveaux par le recours à d’invraisemblables formats ovales, grands et petits, qui bousculent par eux-mêmes les acquis plastiques accumulés en vingt ans de travail. Tout est à revoir de ce qui fonde l’équilibre de tableau, mais à partir de cette table rase, émergent encore la touche généreuse de Brandon et son amour jamais renié pour la matière-couleur. Cette dernière peut être opulente ou maigre, épaisse ou transparente, éclatante ou discrète : dans tous les cas, Frédéric Brandon la caresse avec volupté et révèle ses attraits là où l’on ne s’attendait pas à les découvrir. J’admire l’insolente facilité apparente avec laquelle ce peintre se joue des difficultés qu’il a lui-même créées, mais je comprends aussi que certains vont éprouver des doutes. « Et si ce drôle de format ovale ne convenait pas, à côté des meubles du séjour ? ».

Jean-Luc Chalumeau