Vive la peinture de chevalet !

Voici une exposition dont le titre sonne un peu comme un manifeste. Quoi ? La peinture de chevalet serait menacée, et il faudrait la défendre ?

Frédéric Brandon, que l’on connaissait comme peintre, verserait-il aujourd’hui dans la théorie, le chevalet étant porteur d’une batterie de concepts destinés, peut-être, à disqualifier d’autres modes d’expression picturale ?

Que l’on se rassure. Frédéric Brandon reste peintre : totalement et exclusivement peintre. Mais cela doit-il lui interdire la lucidité ? Plus que jamais il faut à l’artiste une conscience claire de la signification que peut prendre aujourd’hui le simple fait d’étaler de la couleur sur une toile.

Notre époque est vraiment extraordinaire. L’art, que l’on avait cru définitivement enfermé dans un ghetto, vient de s’élargir en l’espace de quelques décennies à tous les domaines de la réalité humaine. Joseph Beuys nous a enseigné que l’art dépasse infiniment les catégories convenues, et qu’il consiste en la production et l’enregistrement de la totalité de la personnalité. Yves Klein s’était fait avant lui le militant d’un art à venir : son œuvre s’est ouverte sur un vide qui exigeait d’être comblé, à la manière de Bach composant l’Art de la Fugue pour le son d’un instrument qui n’existait pas encore…

De Duchamp à Klein et Beuys, ce qui a été tué plutôt deux fois qu’une en ce siècle, c’est la « peinture-spectacle », et sans doute une certaine attitude bien française selon laquelle l’art (plastique) ne saurait se référer à autre chose qu’à la seule délectation esthétique via le plaisir rétinien.

Tout est désormais possible en matière d’art… Y compris la peinture ! Il serait au moins aussi injuste de dire que la peinture est « morte » (refrain connu dans l’histoire de nos avant-gardes) qu’il serait ridicule de prétendre qu’il n’y a d’art que selon les critères des rétiniens traditionalistes.

Les peintres de la génération de Brandon ont découvert les champs de ruine laissé par les acadé- mismes en tous genres : ceux de la peinture-spectacle comme ceux des différents minimalismes ascétiques. Ils ont éprouvé la nécessité d’une peinture s’affirmant pour elle-même, et non pas contre quoi que ce soit.

C’est ce que j’aime dans la peinture de Frédéric Brandon : voici un art « pour », qui construit positivement sa propre existence et qui n’est en rien (ni par lui-même, ni en tant que prétexte à discours) une manifestation de dénégation d’une autre forme d’expression.

Au siècle de Duchamp, Klein et Beuys, Frédéric Brandon a pris le risque de peindre, sans rien ignorer du triple message des fondateurs de la modernité (aujourd’hui quelque peu malmenée par une problématique « post-modernité »), mais sans rien renier de ce qui fonde son désir de peindre : par exemple la leçon de Vincent Van Gogh à qui il a dédié, avec ses amis, une récente exposition.

Je viens d’évoquer les amis peintres de Brandon : ils se nomment Bézard, Four, Le Cloarec, Riberzani, Sciora et Tarazona. Jamais Frédéric n’oublie de les faire figurer dans les catalogues de ses expositions personnelles. C’est que, pour lui, la peinture est bien plus qu’une affaire de plaisir (rétinien ou pas) : c’est la totalité de sa vie qu’il y engage à sa façon, irréductiblement fidèle aux deux dimensions de la surface à peindre, et même au chevalet qui la supporte !

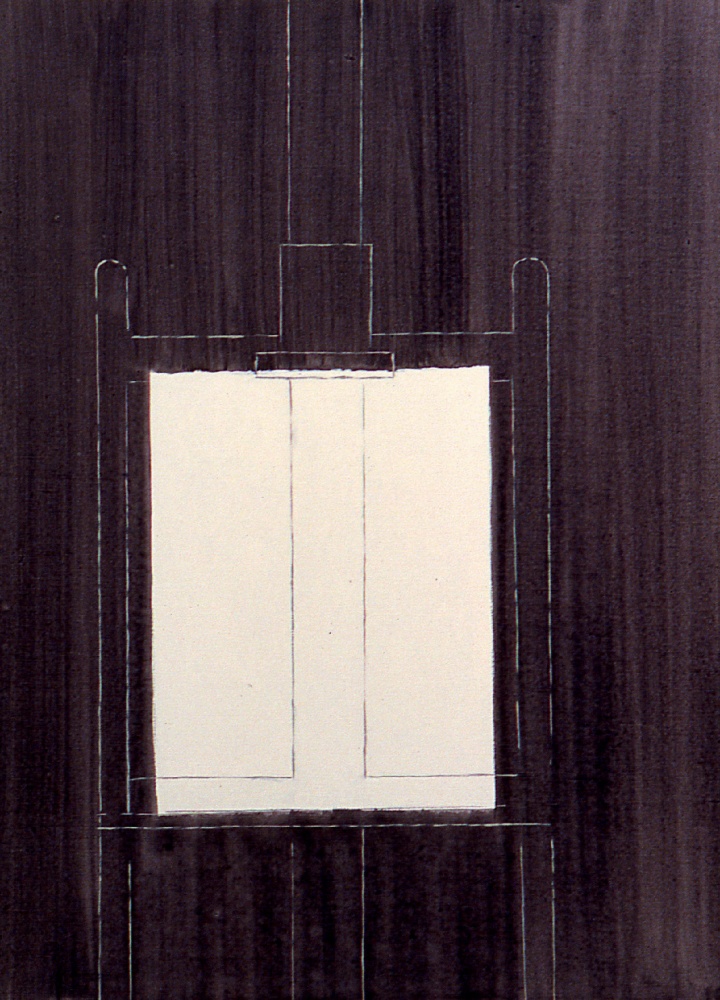

Il y a une douzaine d’années déjà, Mikel Dufrenne s’interrogeait sur l’étonnante persévérance qui pousse tant de peintres, aujourd’hui encore, à dresser un chevalet et à poser des couleurs sur la surface d’une toile. « C’est ce geste quasiment immémorial dont on voudrait com- prendre l’étonnante persévérance » écrivait le professeur d’esthétique.

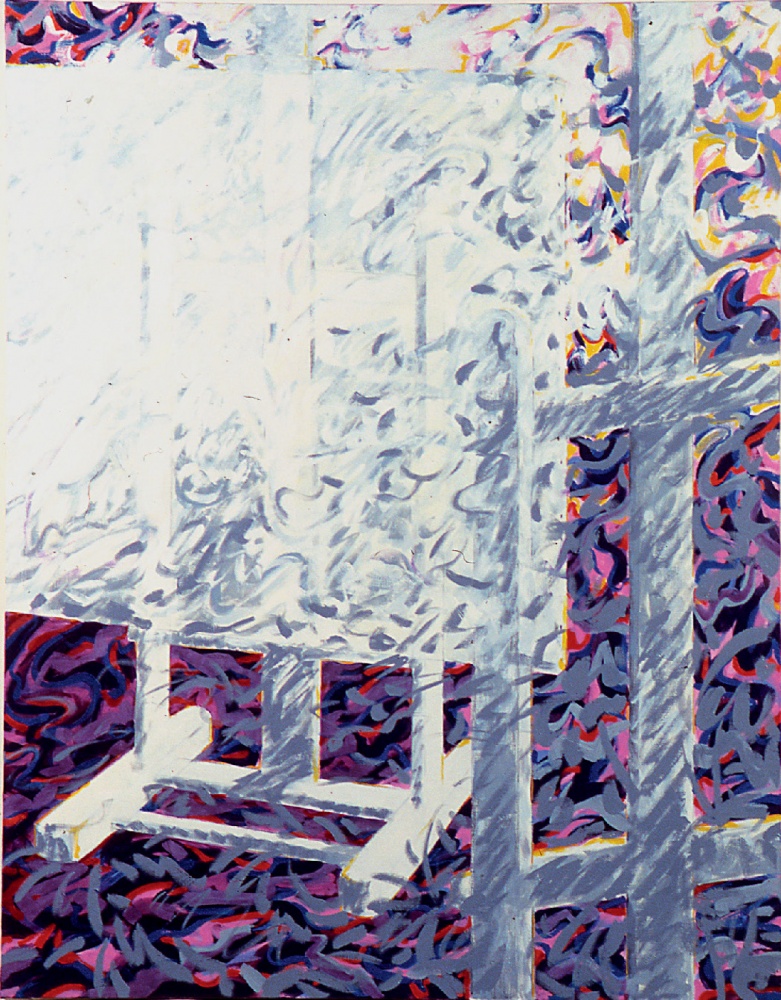

Mais est-il vraiment nécessaire de « comprendre » ? La peinture de Brandon est fortement là, comme le peintre lui-même : solide et heureux de vivre. L’artiste donne moins « à voir » (l’eau de la rivière, des nus ou des chevalets) qu’à « reconnaître ».

Vous avez deviné que la reconnaissance de cet objet particulier qu’on nomme un chevalet, ou même l’identification de ces tourbillons aquatiques surtout familiers aux pêcheurs de truites à la mouche, ne nous mènerait pas très loin.

« Ce que le tableau montre, c’est le monde en train

de se faire » écrit Jean-François Lyotard, c’est à dire un visible animé et bouleversé par l’invisible qui ne peut provenir du monde lui-même, ni du corps, mais de la seule force du désir.

Grande est la force du désir de Brandon, qui embrasse toutes les manifestations de la vie : l’amour, la paternité, l’amitié, les nourritures terrestres et celle que prodigue l’histoire de la peinture. Frédéric Brandon dans son atelier, face à son chevalet, ne s’éloigne pas du

monde, mais ce n’est pas d’un réel « déjà vu » qu’il rend compte avec ses formes et ses couleurs. Le réel dont il est question ici, au delà de l’apparence de cette eau qui court et de ce chevalet immergé dans le jeu des plans et des couleurs, c’est le réel du peintre, le seul qui compte : fait d’un inextricable mélange d’imaginaire et d’observation de la matière, d’affect et de concept.

Ce que l’on reconnaît donc dans cette peinture, ce n’est pas d’abord tel ou tel fragment de la fantasmatique de l’artiste – qui est par ailleurs bel et bien – mais c’est la vie même du peintre. « Le peintre trouve son plaisir, et aussi son angoisse, à peindre, c’est sa vie et sa mort » écrit encore Lyotard.

Voilà pourquoi, à travers toute les étonnantes mutations de l’art de ce siècle, le désir de peindre subsiste, indéracinable. Malgré Duchamp et malgré Beuys – mais nullement contre ce qu’ils représentent – les peintres demeurent fidèles à leur origine. La peinture, au terme d’un geste inlassablement repris, garde sa force, s’il est vrai qu’à travers elle, du possible peut encore germer dans le réel. Oui, décidément, vive, la peinture de chevalet !

Jean-Luc Chalumeau